在疫情驅動的社區商業席卷下,咖啡店的廝殺已是血腥風雨,聽說昆明的咖啡店能盈利的不足3%。山也就在這3%里,在任性的營業時間內經常坐無虛席,絡繹不絕,開業一年以來,它已在昆明的咖啡排場中塑造了獨一無二的形象。

▼街邊視角

▼入口

緣起

Origin Story2022年8月,山也的主理人云峰和瑤瑤夫妻二人找到我們,在簡單地暢聊半個小時后,一份山也的任務書傳到了我的手機。這份特殊的任務書中沒有循規蹈矩的功能需求和面積陳列,滿滿的都是他們對自我的追求以及對生活的熱愛。這也讓我對他們的認識更加立體,一個獨特、舒適、純粹的空間會更符合他們的期待。山也的選址位于文化巷片區,這里是昆明文化脈絡最密集的地方,當然也是內卷很激烈的地方。他們并沒有挑選沿街的鬧市商鋪,而是有意找了錢局街一棟老舊辦公樓中的二樓,這確實讓我很意外。除了隱蔽不顯眼之外,到達上還有一些繁瑣,首先得穿過一個架空的車行出入口,然后右轉拾級而上,爬越一段有年代感的四折樓梯后方才到達。

▼拾級而上后的第二道體驗

▼巷子洞口

不過開門進入室內后出現的景象立馬打消了我的顧慮,街邊的樟樹透過建筑豎向遮陽板有秩序地分割出了一條橫向的綠色風景,配合上此時灑進室內的陽光,甚是愜意。此刻,我完全明白了他們選址的意義,結合這內部寶貴的氛圍感和外部曲折的到達感,我認為這反而成為了未來山也的優勢。遠離市井的繁雜,尋求內在的靜謐正是山也的設計方向。

▼初到場地橫向的綠色風景

▼室內概覽

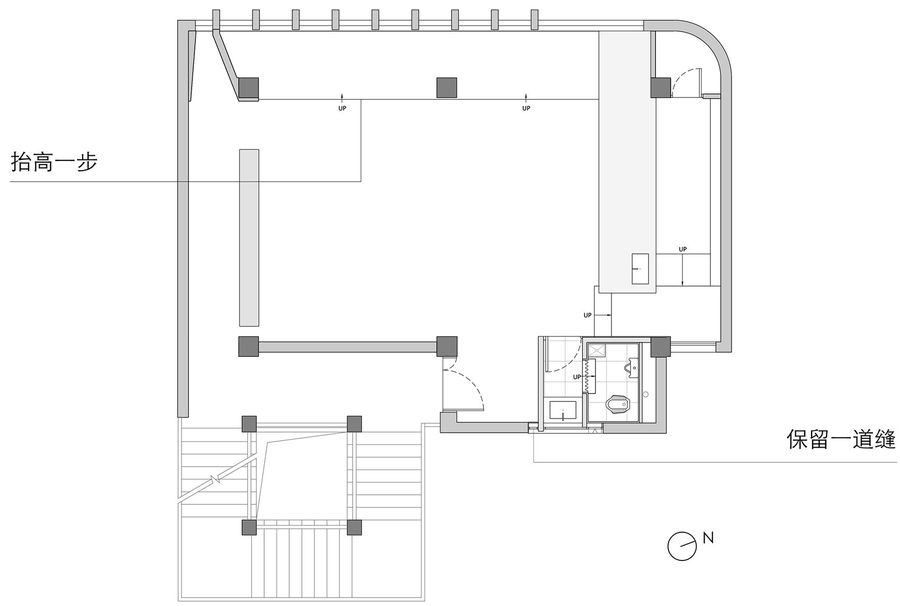

空間的梳理

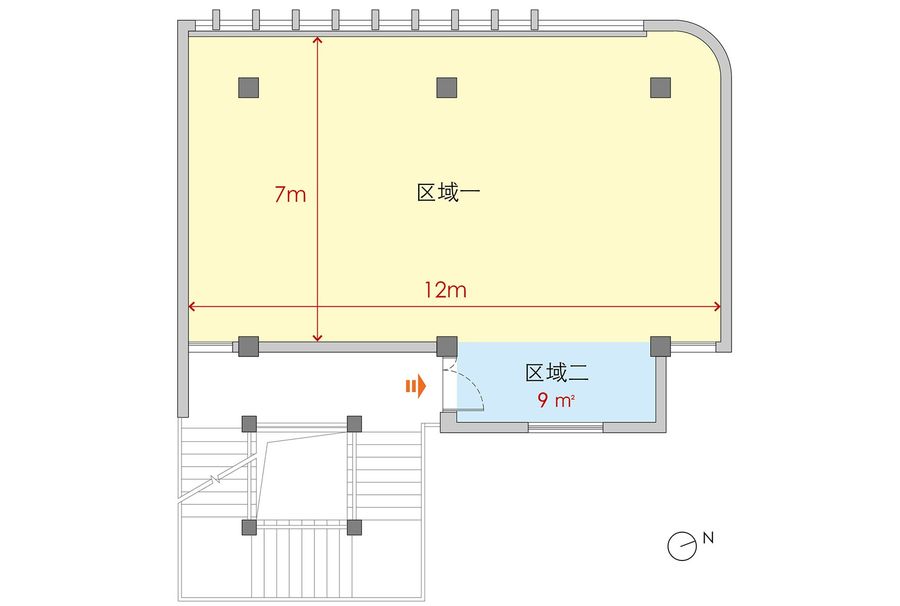

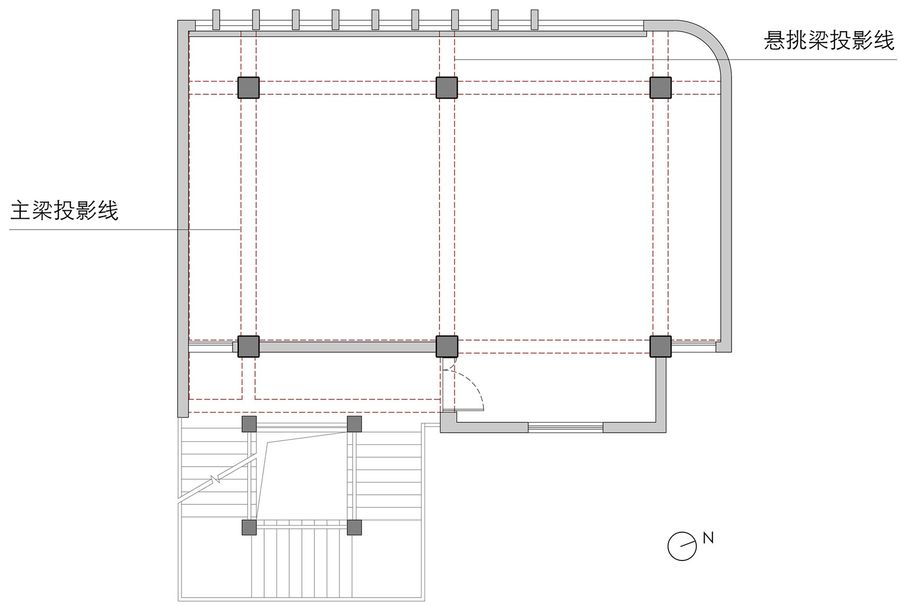

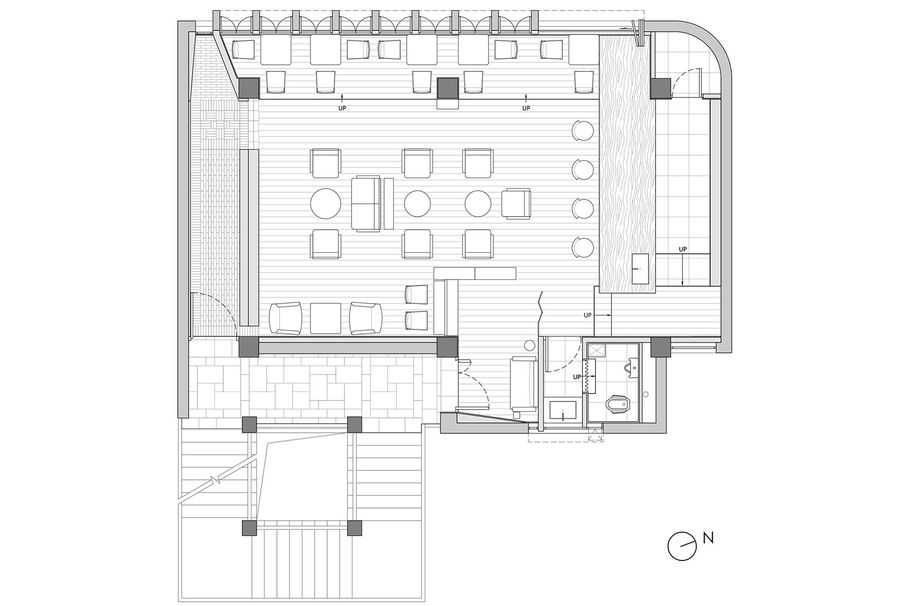

Spatial Layout現狀空間主要由兩個區域組成,區域一面寬12m,進深7m;房間的出入口和給排水點位在區域二,這塊僅有9平米。原建筑中有六根混凝土柱,東側三根與外墻接壤,西側三根退讓了外窗1.2m,這六根柱子和頂部的主次梁構成了現狀空間的主要格局。▼場地現狀

▼原狀與施工過程

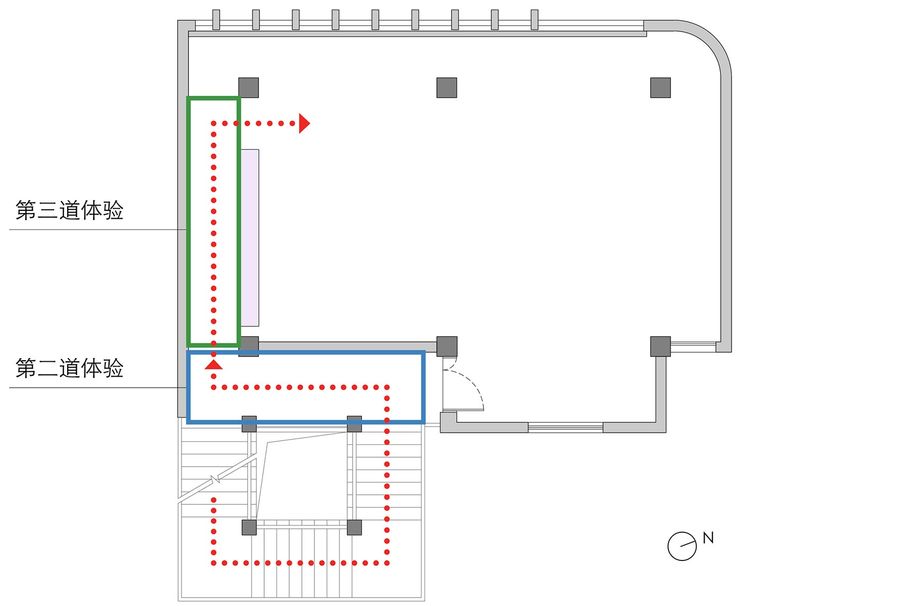

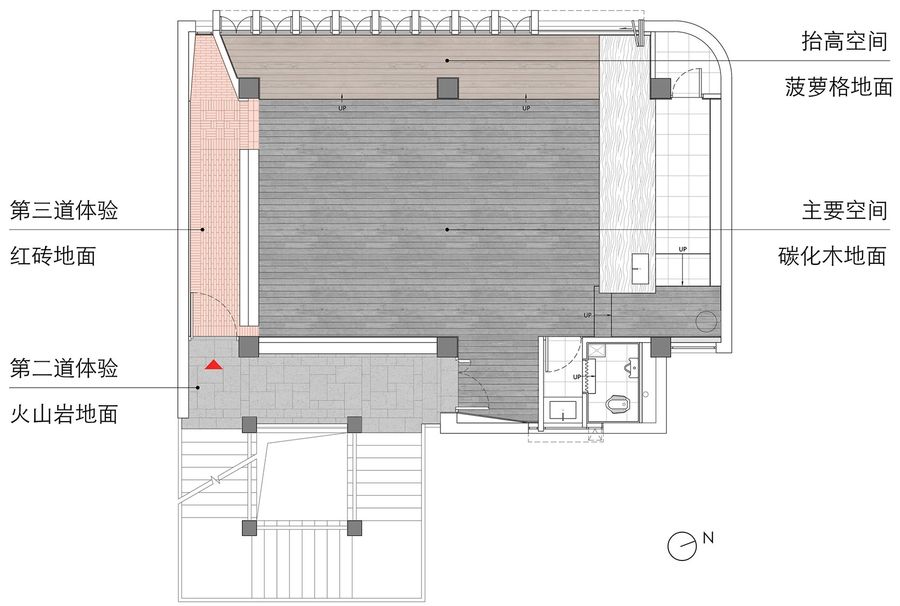

第一步先對流線進行重新梳理,將未來進出的主入口調整到東南角。如果從外部街道進入并爬上樓梯為第一道體驗的話,那走過室外的連廊將會變為第二道體驗,進入室內再安排一條第三道體驗的巷子,最后通過一個轉折才能到達內部的主要空間。這一系列有意思地安排既增加了進入的體驗感,也強化了內部的到達感,更為山也的靜謐營造了儀式感。對區域二中原有的子母門出入口進行保留,假設未來進行展覽活動,兩道門可以很好地組織展覽的動線關系。

▼流線的重新組織

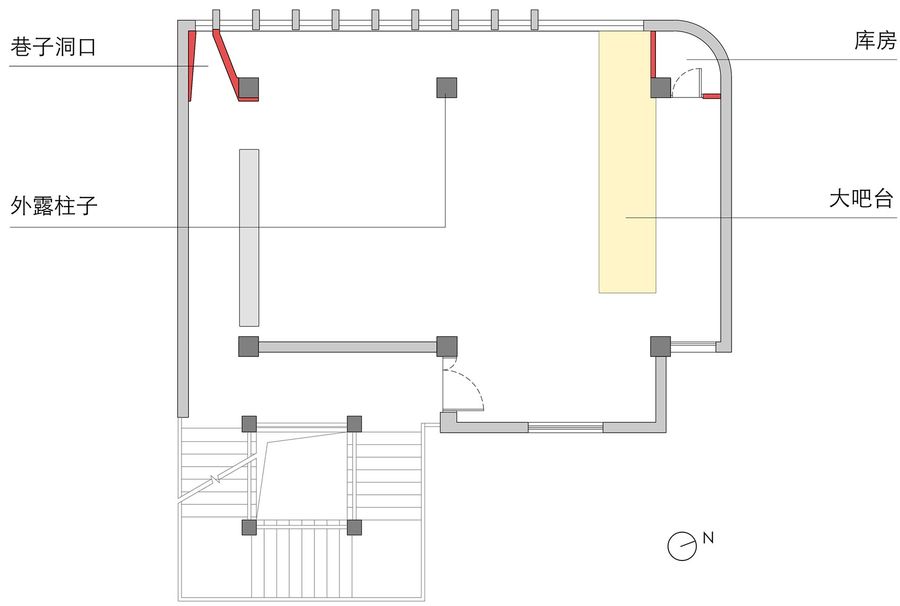

一條1.3m x 6m的長吧臺作為咖啡操作區放置在空間最里的位置,大尺度的吧臺會給運營上帶去很大的靈活性。結合西北角的柱子圍合出一個小庫房服務于操作區,再用一面墻將西南角的柱子和南側窗的遮陽板連起來,給室內巷子的盡頭呈現出一個具有透視感的洞口。這樣,兩邊的柱子就都被“隱藏”了,僅露出中間的那根柱子,它反而會顯得更加穩重,強調了空間的中心位置。

▼柱子的處理

▼長吧臺

順著柱子將靠窗一側地面抬高,輕微的標高變化會分割出不同區域的邊界感,也會產生不同空間的尺度感。除了常規齊梁底做平吊頂的歸整空間手法,主要區域需要一個特殊的處理方式來拔高它的地位。經過不同的嘗試,我們發現拱券的姿態最為合適,兩片拱的出現不僅消隱了頂部的縱梁,也統領了整個室內空間。

▼地面抬高和保留縫

▼靠窗地面抬高

拆除原有窗戶,原封不動地保留每一塊豎向遮陽板和每一個洞口,既是為了留住空間秩序,也是為了留住內部與外部的自然對話關系。最后,結合區域二的窗戶位置設計一個干濕分離的衛生間來滿足經營的使用需求,在一旁的角落刻意保留一道縫,這道縫會給這個角落帶去很多趣味性。

▼保留一道縫

材料與建造

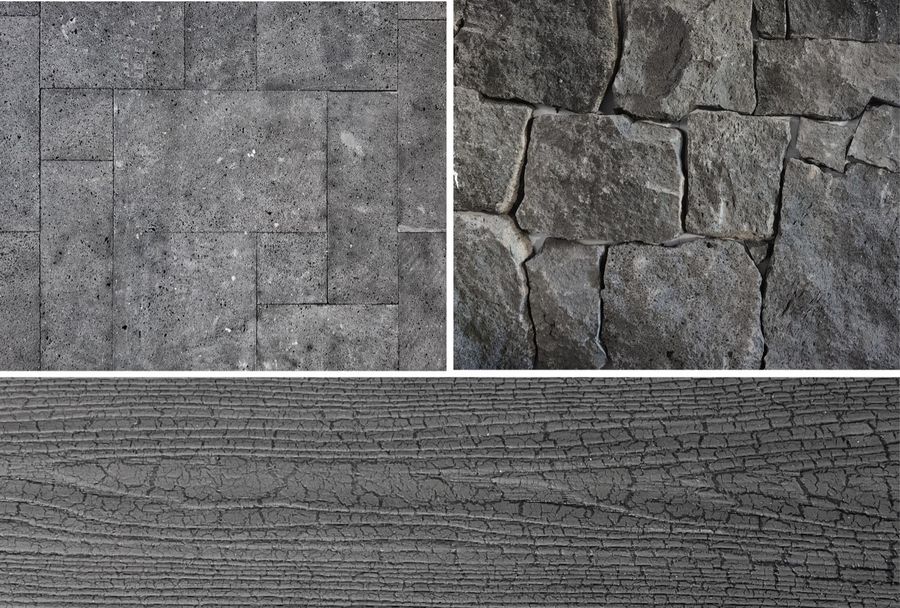

Materials and Construction我們對空間的梳理并沒有進行細碎的表達,整體還是以大關系呈現,雖然這樣的處理對于材料的包容性很強,但并不意味著在用材上就可以無所忌憚。選材還是得回歸到人們的體驗和感受上,什么樣的材料能讓山也的人們放松下來,從而在這片鬧市中獲得那份內心的寧靜,只有純自然的材料才是最合適的。所以,土、木、石便成了為我們選定的主材。

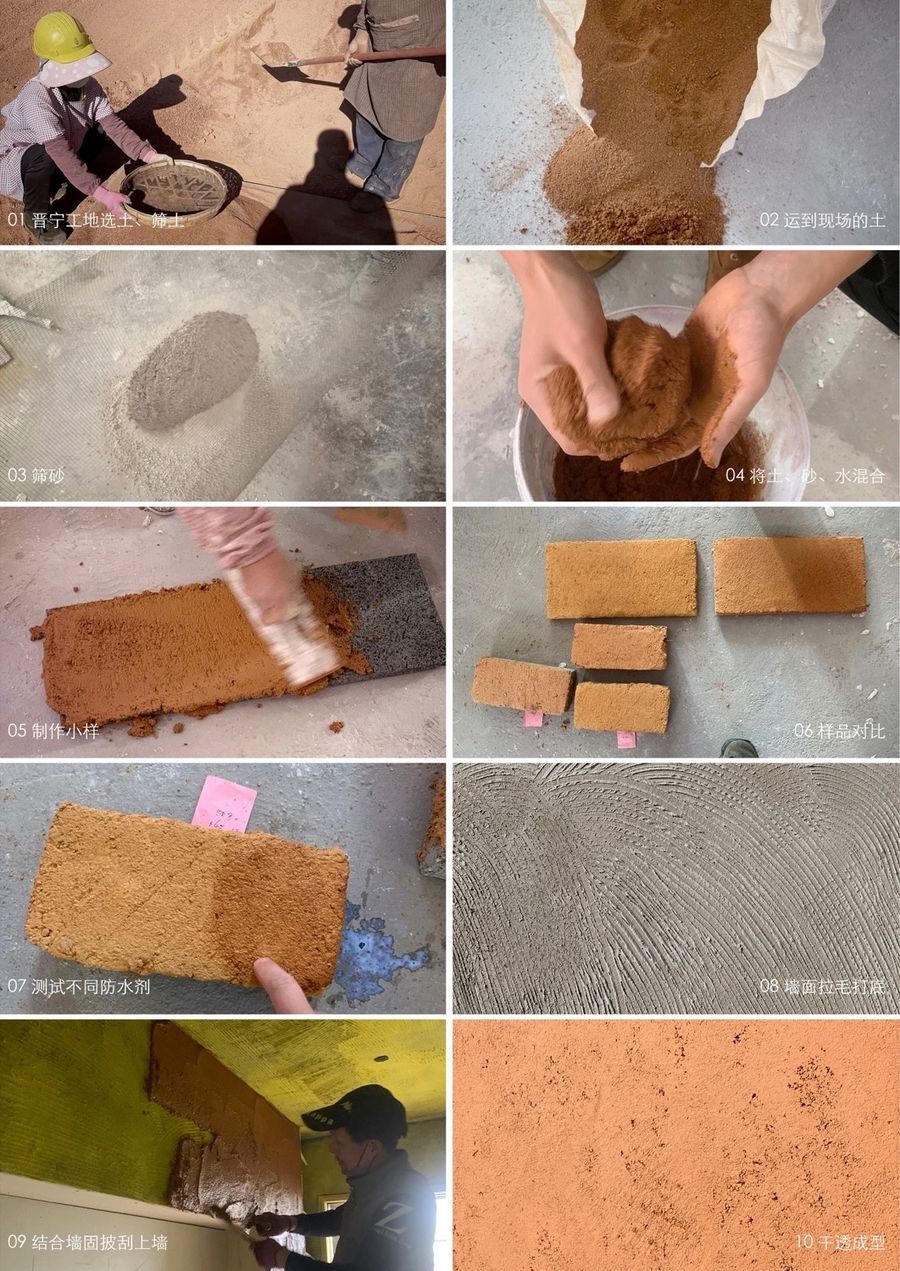

要想在室內里用純自然的材料并不是一件容易的事,特別是土,土在山也中的主要應用就是墻面。在現有室內是無法進行土墻夯實的,所以只能用飾面的方式來做,必須得做真土飾面,才能得到自然土質的那種呼吸感。一專一村團隊和我們有著許多生土建筑的合作,山也同樣借助了他們的幫助,不僅帶領我們研究出了適宜的配比,還提供了晉寧項目工地中的生土原料。我還記得那天下午云峰親自到晉寧工地去選土、篩土、拉土,可以看得出,他對自然材料的喜歡程度是不亞于設計師的。在上墻之前,我們做了大量試驗,先是調節了土和砂的比例,得出了最穩定的配比,又添加了少量色粉得到了最合適的成型顏色。土料準備完畢后,先對墻的底面進行拉毛處理,再刷一道墻固,做好穩固措施后才能把配好的土料披刮上墻,厚度控制在2cm,太薄效果出不來,太厚會有脫落的風險。為了讓墻面清潔比較方便,待其干燥后,特意在表面補了兩道透明的防水劑。至此,生土墻面大功告成。

▼生土墻面施工過程

▼生土墻作為投屏墻

與生土墻搭配的是粘土紅磚,這也是我們在做鄉建項目用得最多的一種組合。在山也里我們先用實心紅磚在入口巷子背面做了一面書架,直立磚作為柱,臥平磚作為梁,但是單塊磚的尺寸有限,無法滿足大跨度需求,放不了大尺寸圖書。從而加入了三列大跨度木板梁,木板的兩端嵌入紅磚內一并砌筑,這樣,陳列多種可能性的紅磚書架就成型了。

▼紅磚書架施工過程

▼紅磚書架

為了室內空間不被占用和浪費,墻和地的部分就放棄了磚塊,采用的是2mm黏土紅磚切片進行貼面,在鋪貼圖案上也布置了引導、轉折等設計上的安排。比較遺憾的是原本設計的兩塊拱券頂也是磚片滿貼,這樣空間內的整個紅磚部分就很統一且純粹,但出于安全的考慮,物業堅持不給在頂部進行鋪貼工作,只能被迫選擇用仿紅磚的涂料來替代原本頂面的紅磚貼面,這在一定程度上影響了完成的效果,也只能勉強接受。

▼紅磚地面

▼仿紅磚涂料的劵頂

▼一角

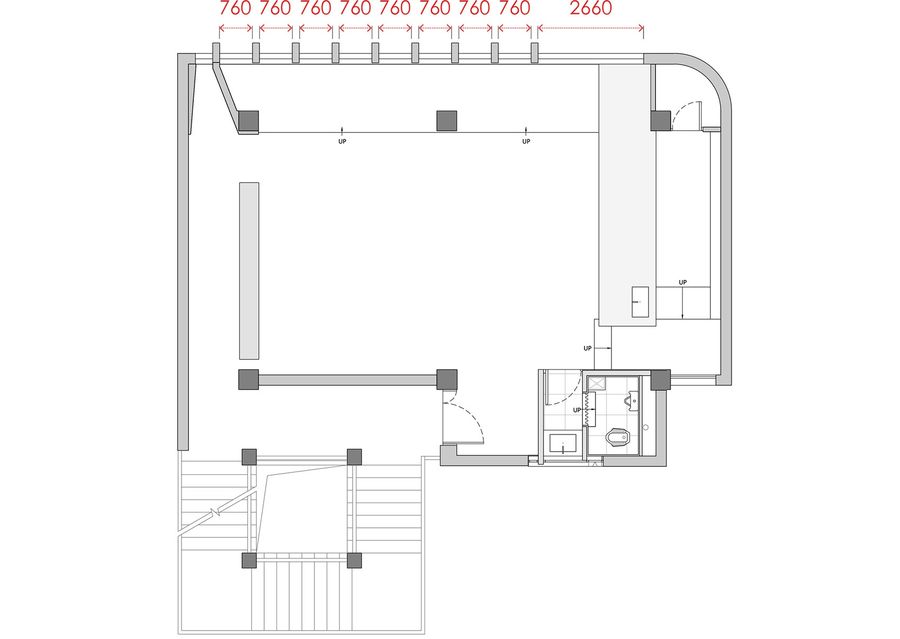

除了土以外,木頭涵蓋了門窗、家具、地板,在空間中也起到舉足輕重的作用。為此我和云峰跑了昆明周邊的木材批發市場,最后選定了性價比較高的菠蘿格作為原材。西面與室外的自然環境接觸,有光,有風,有植物,是山也空間最重要的一個界面,我們希望通過木窗的設計可以給室內和室外帶去多種不同的對話感受。建筑原有的豎向遮陽板分割出了八格760mm寬的小洞口和一格2660mm寬的大洞口。

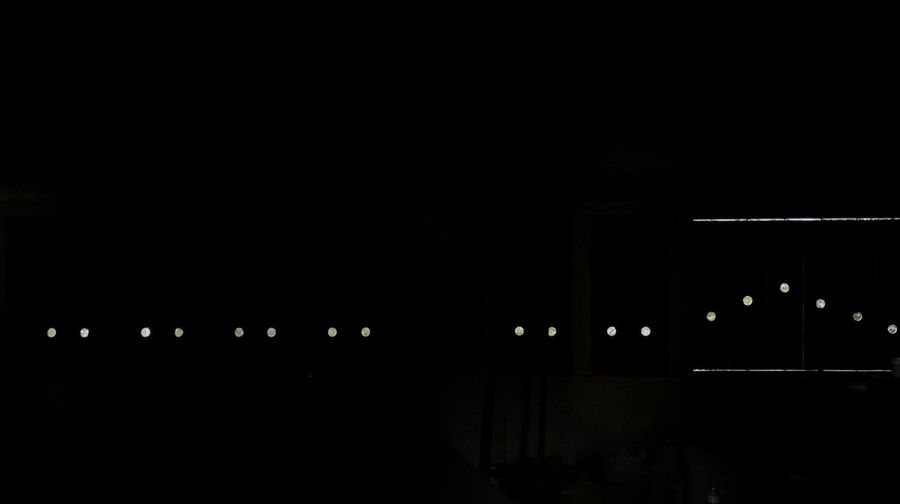

我們將小洞口設計為90度的平開窗,大洞口設計為折疊推拉窗,這樣所有窗戶在打開時可滿足最大開啟,內與外完全打通。單扇的窗均為實面窗,當全部關閉時可以屏蔽光線,滿足室內做電影或沙龍等特殊活動的光照需求。為了增加內部空間的樂趣,我們特意在每扇窗適當的位置留出了一個小圓洞,陽光會穿過小圓洞灑進室內,小圓洞依次陣列,延續到端頭起一個“山”的形態,這條有趣的圖案我們玩笑得稱它為山也星象圖。

▼八格小洞口和一格大洞口

▼窗邊座椅

考慮到大風和大雨天氣,窗戶關閉時完全把自然光遮蔽也不妥當。因此我們在平開窗上又動了點心思,取中間分為上下兩段,下段靠外做成玻璃,靠內做成上推式實面窗,在中間安置扶手。這樣,窗戶在關閉的時候,可以把下段實面上推,露出一半的玻璃面,從而保證了內部的采光。而且我們驚喜地發現,因為這樣的狀態控制了進入光線的高度,反而營造出了一種特殊的氛圍,一舉多得。

▼關閉的窗戶

石材采用的是騰沖火山巖,火山巖的顏色較深,表面的肌理感很強。分料上做成了兩種,規整的料石用于室外走廊的鋪地,而毛石用于吧臺的立面,呈現自然砌筑的感覺。與吧臺相連的主要空間地面選用了碳化木板,它的碳化痕跡和火山巖的表面肌理有一種很好的呼應,而且這個區域地面的顏色暗下去有助于平衡整個空間的材料色彩關系。

從爬上樓梯后的火山巖,到進入室內的紅磚,再跨進主要空間的碳化木板,地面的不同材料安排也再次強調了進入山也的不同的體驗感。

▼不同地面材料

▼自然材料裝飾的室內

從軟裝的意外到接受

From Accidents Encountered During the Soft Decoration Process to Acceptance山也的設計是從2022年8月開始的,我們歷經兩個月完成了從方案到施工圖的工作,10月底施工負責方江哥和趙師傅進場,雖然受到12月疫情放開的影響,在23年的春節硬裝也算基本完成。到了3月底意外發生了,云峰傷心地告訴我,麗江的家具廠突發火災,原本要住進山也的桌椅等軟裝被一并燒毀。麗江的家具品牌是云峰的朋友所創立,設計初期他把產品清單發給了我,看看有沒有合適山也的。我很中意這家的產品,無論是從形態上和用材上都非常適合山也,我們精心挑選了一部分用在空間的不同區域,可是偏偏發生了火災意外。如果要等家具廠的復工再交付,至少要8個月,這是等不了的。

4月開業將近,由于時間倉促,云峰和瑤瑤來不及和我商量定奪,被迫拼湊出各種各樣的桌椅放進了空間里,以至于開業前那天我走進山也的那一刻整個人都懵圈了,作為一名設計師對簡潔統一的偏愛和追求使我接受不了這些五花八門的椅子,特別是窗邊帶有濃烈裝飾元素的復古椅。當時的我一直覺得這些繁雜的軟裝破壞了整個空間,它們破壞了所謂“作品”的完整性,以至于我都沒有自信去請攝影師對空間進行拍照存檔,更別說去梳理文字進行項目發布。

直到23年的最后一個工作日,我提交了那時休息前的最后一份工作成果,來到山也放松靜坐。這里的生意非常好,我好不容易才等到一個吧臺前的座位,坐下后的我看著云峰和瑤瑤非常認真地對待著到店的每一位顧客。在和他們的聊天中得知,很多顧客都已經成為了非常要好的朋友,隔三差五就會到這里串門,點杯咖啡聊聊日常。他們二人還不間斷地往空間里添置新的陳設,內部的每個位置都已經被塞得滿滿當當。此刻,我深深感覺到他們已經把自己的生活搬進了山也,現在的山也就如同他們的家一般,空間里所有的物件都傳遞著他們二人的生活氣息,這種氣息無形中滋養著到店的每一位人,再配合上他們的熱情好客,自然而然形成了山也獨特的內核。

這時,我油然地放下先前對軟裝那點企圖駕馭的執念,放下了所謂的不統一和不接受,放下的同時整個人反而松了下來,一邊喝著咖啡,一邊細細感受著現在山也的真實。云峰說,本來他打算找時間替換成原先我們一起選定的家具,但是很多人都喜歡現在的山也,他們很享受這種“客廳”的感覺,就保持現狀他覺得也挺好。的確,現在的山也就在淋漓盡致地詮釋著它創立時的slogan,把生活還給生活。

▼臺面陳列

我想起了趙揚老師講述竹庵時說過的話,房子是需要由住的人來養的,設計做好該做的,其他的就交給生活吧。今年春節后,我邀請了趙老師到山也小憩,讓我意外的是趙老師對山也的設計給予了不錯的評價,這份肯定也讓我有信心把山也這一路的過程進行了圖文梳理并呈現給大家。5月7日,周二,山也店休日,我邀請建筑攝影師王策拍攝了它的周歲照,他認真細心地記錄下了現在真實且鮮活的山也。

▼室外立面

▼模型

▼平面圖

項目名稱:山也

項目類型:室內改造

項目地點:云南省昆明市五華區錢局街83號二樓

項目面積:120平米

設計時間:2022.08-2022.11

完成時間:2023.03

設計公司:拾號建筑

設計團隊:周詩皓,吳雨桐,李金航

空間攝影:王策

評論(0)